Народно-освободительное движение на Восточном Кавказе под руководством Хаджи-Давуда Мюшкюрского (первая треть XVIII века) / Бутаев А.А. -Махачкала: Мавел, 2006

Глава III

Второй заключительный этап освободительной борьбы народов Восточного Кавказа против иноземного владычества (1722 — 1728 гг.)

§1. Вмешательство иностранных держав.

Персидский поход Петра I и его последствия

(1722-1723 гг.)

Победоносное завершение более чем двадцатилетней войны со Швецией в 1721 году открыло перед Россией широкие горизонты для начала военных действий на юге, к которым она исподволь готовилась уже несколько лет.[1] Начиная с этого времени, внешняя политика Петра I обретает уже черты имперской. Расширяя круг своих интересов, российское правительство пыталось найти торговый путь по суше в далёкую Индию. В связи с этим пристальный интерес Россия проявляла к ситуации в Закавказье и Иране.[2] После неудачных попыток проникнуть в Индию через Среднюю Азию путь по Каспийскому морю, с учетом крайнего ослабления Сефевидского государства, казался Петру I самым близким и удобным. По мысли Петра, Каспийское море должно было превратиться «в море, целиком принадлежащее России»[3]. Русское правительство рассматривало Каспийское море как дополнение к Балтийскому, овладев которым можно было обеспечить торговлю по Волго-Каспийскому пути и связать Западную Европу с Востоком через Россию. В результате всего этого роль Османской империи в торговле с Европой отодвинулась бы на второй план.[4] Для достижения этой цели Пётр I летом 1722 года предпринял специальный поход в прикаспийские районы Восточного Кавказа.

Весной 1722 года назначенные «в персидскую акцию» войска были собраны у Астрахани. Пехота и артиллерия были взяты на корабли, конница и регулярные войска следовали на Персию берегом моря через Дагестан.[5]

Накануне выступления, 15 июля 1722 года, был обнародован специальный манифест. Для его распространения на Восточный Кавказ был направлен А.Лопухин с 30 всадниками.[6]

В манифесте, адресованном «всем народам до коих то касалось»[7], в частности говорилось, что русские войска прибывают на помощь персидскому шаху, так как «под ногою его бывшей лезгинской земли владелец Дауд-бек и Казикумыкского уезду управитель, называемый Сурхай, которые из тех сторон от разных народов многих возмутителей и бунтовщиков собрав, против … высокостепенного шаха, нашего друга, объявил бунт поднять, его владения государство Ширванском обретающий городе Шемаху штурмом и боем взять, неточию нашего друга, его шаха, многих людей побили, но от нашей высокой стороны российских народов, которые по нашей по древнему обычаю в вышеупомянутый город для купечества ездили, без винно и немилостиво побив, пожитков и товаров их ценою всего около 4 миллиона рублей пограбя, взяли и таково время нашего государствования, что противно договору и мира…»[8]. Далее в обращении говорилось о том, что российская сторона неоднократно требовала от шаха «наказав их, сатисфакцию учинить, но, однако же …ничего не учинили». Поэтому «принуждены мы, прося и моля от господа бога победу на оных бунтовщиков… непобедимым нашим войскам, сами двигатца и надеяся на господа бога… крепко наказав и отыскать сатисфакцию». Манифест гарантировал местному населению, а также приезжим, в том числе и подданным «блистательной стороны оттоманской» в случае дружелюбного отношения полную безопасность. Любое насилие, проявленное со стороны русских войск должно было повлечь за собой строгое наказание»[9].

Как нетрудно заметить, главной целью похода в манифесте объявлялось наказание «бунтовщиков» Хаджи-Давуда и Сурхая, восставших против шаха и допустивших ограбление русских купцов в Шемахе. Но, конечно, не это было главной причиной, побудившей Петра I начать военные действия на Кавказе. Шемахинский инцидент был использован Петром I лишь в качестве повода. В действительности же целью похода было «присоединение к России важных для неё в экономическом и политическом отношении прикаспийских провинций Кавказа»[10].

Первоочередной задачей военной кампании 1722 года являлось овладение Шемахой – узловым пунктом русско-турецких противоречий в При-каспии.[11] Немаловажное значение имели также Дербент и Баку, причем эти два города русская армия должна была занять самостоятельно, а Шемаху – при возможном содействии грузинских и армянских отрядов. Картлийский царь Вахтанг VI должен был выступить во главе этих объединенных сил и открыть военные действия против Хаджи-Давуда, взять Шемаху, а затем пробиться к берегам Каспийского моря на соединение с русской армией, что должно было произойти между Дербентом и Баку.[12]

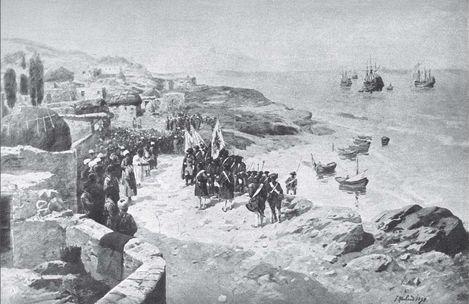

27 июля 1722 года Пётр I высадился в Аграханском заливе и впервые вступил на дагестанскую землю. В тот же день он отправил отряд под командованием бригадира Ветерани для занятия Эндирея. Но этот отряд, попав в засаду, вынужден был отступить с большими потерями. Тогда на Эндирей с большим войском был отправлен полковник Наумов, который «бросился на Андрееву деревню, овладел ею и превратил в пепел»[13]. В отличие от эндиреевского правителя Айдемира, остальные северокумыкские владетели – аксаевский, костековский и тарковский шамхал выразили готовность быть на русской службе.[14]

Когда русские войска вступили в небольшое Утамышское владение, расположенное недалеко от Дербента, они были атакованы 10-тысячным отрядом, возглавляемым правителем этого владения Султан-Махмудом. Однако нападавшие вскоре были обращены в бегство и русские войска «отдавая контрвизит, и, побыв там, для увеселения их сделали изо всего его владения фейерверк для утехи им (а именно сожжено в одном его местечке, где он жил, с 500 дворов, кроме других деревень, которых по сторонам сожгли 6)»[17].12 августа русская армия во главе с Петром I «достигла стоянки на приготовленном шамхалом месте на расстоянии одного перехода от Тарки»[15]. «Шамхал Адиль-Гирей встретил императора и… предложил 300 ароб для перевозки провианта, 250 голов скота для довольствия войска…, а затем просил Петра осчастливить своим посещением его дворец»[16].

Расправившись с утамышским правителем, Пётр I продолжил свой путь на Дербент, от «главнейших жителей» которого было получено письмо. В этом письме, в частности, говорилось: «Ныне тому другой год, что некоторые люди, собравшись от реки Куры до Дербеня великое разорение учинили… и теми местами овладели. А мы нижайшие в вышеупомянутом городе денно и ночно с трудностию от оных обороняемся и о вышеописанных разорениях многократно к его шахову величеству… просительно писали… всему свету известно, что между вашего величества и его шахова величества содерживается дружба и братство и никакого несогласия не было, и ныне о пришествии вашего величества все дербенские жители обрадовались и господу Богу хвалу воздают…»[18].

23 августа Пётр I без боя вступил в Дербент. Городом в тот момент управлял наиб Имам-Кули-бек, который встретил русское войско «за версту от города; наиб пал на колена и поднес Петру два серебряных ключа от городских ворот»[19]. Будучи шиитом и испытывая огромный страх перед восставшим народом, Имам-Кули-бек так обрадовался приходу русских войск, что Пётр I с немалым удивлением писал затем в Сенат: «Наиб сего города встретил нас, и ключ поднес от ворот. Правда, что сие люди нелицемерною любовию приняли и так нам ради, как бы своих из осады выручили»[20].

По-видимому, такой радушный прием Петру I был оказан не всеми дербентцами, а только шиитской частью населения города, которая, как уже было сказано, будучи опорой сефевидского господства в регионе, занимала привилегированное положение. К моменту появления русских войск Дербент уже несколько лет находился в осадном положении. Повстанцы во главе с Хаджи-Давудом постоянно угрожали городу, намереваясь очистить его от оккупационных персидско-кызылбашских властей. Поэтому неудивительно, что шиитские власти города, отчаявшиеся получить помощь от шаха, встретили русского императора как своего освободителя. За мирную сдачу крепости Имам-Кули-бек был назначен Петром I правителем города, пожалован чином генерал-майора и постоянным годовым жалованием.[21] Комендантом крепости был назначен полковник Юнгер.[22]

30 августа русские войска подошли к реке Рубас и заложили в непосредственной близости от табасаранской территории крепость, рассчитанную на гарнизон в 600 человек. Под властью Петра I оказались многие селения табасаранцев и кюринских лезгин на плоскости.[23] В течение нескольких дней «все окрестности Дербента и Мускура, лежащие между речками Ялама и Бельбеле» также перешли под власть русских.[24]

Таким образом, за относительно небольшой промежуток времени Россия подчинила себе значительную часть прикаспийских земель от устья Сулака до Мюшкюра, что дало основание Петру I поставить в известность Сенат о том, что «в сих краях с помощью Божьею, фут получили (т.е. стали твердою ногою)»[25].

Реакция Хаджи-Давуда и других феодальных владетелей Дагестана на появление и действия русских войск на Восточном Кавказе была различной. Сам Хаджи-Давуд, зная, что он был назван Петром I главным «бунтовщиком», для наказания которого он и предпринимал свой поход, стал усиленно готовиться к обороне своих владений. Об этом свидетельствует, в частности, сообщение А.И.Лопухина о том, что «всех горских жителей собирают к себе Дауд-бек и Сурхай ради войны против войск российских и сказывают, что их съезжаютца к Дауд-беку немало»[26]. Ещё до начала похода русских войск Хаджи-Давудом было начато строительство целого ряда крепостей и укреплений в стратегически важных пунктах. Восстанавливались также и старые крепости, пострадавшие в ходе войны с сефевидскими захватчиками. Принимались меры по укреплению армии, её оснащенности и обученности. Суннитское население возвращалось на освобожденные территории. Во всех своих действиях Хаджи-Давуд «опирался на широкую поддержку народных масс»[27]. С другой стороны, Хаджи-Давуд понимал, что он не сможет в одиночку устоять перед Россией. Поэтому одновременно он предпринимал попытки для налаживания отношений с Османской империей – главным противником России на Кавказе.

Что касается главных союзников Хаджи-Давуда по антисефевидскому движению Сурхая и уцмия Ахмед-хана, то их позицию по вышеобозначенному вопросу во многом можно охарактеризовать как выжидательную. Оба они, как только узнали о появлении русских войск в Дагестане, спешно покинули Ширван и вернулись в свои владения.[28] Как свидетельствуют источники, поначалу Сурхай и Ахмед-хан совместно с утамышским владетелем Султан-Махмудом намеревались оказать русским войскам открытое вооруженное сопротивление. Но в последний момент Сурхай, видимо, почувствовав, что русские вовсе не собираются его преследовать, отказался от своих первоначальных планов, заявив уцмию, что он «против войск его величества бороться не будет»[29].

После этого уцмий также решил воздержаться от открытого выступления, но не оповестил об этом утамышского владетеля, «толкнув на авантюру султана, сам остался в стороне, решив испытать возможные варианты исхода поединка»[30]. В результате утамышский султан вынужден был выступить против русских в одиночку с войском, доходившим до 10 тысяч человек. Потом уже выяснилось, что такое число войск было «не его, но многих владельцев под его именем, приводцем у них был Султан Мамут Утемишевский, а ожидали к себе на помощь владельца Сурхая»[31].

К чему привела вся эта затея, в которой каждый из феодалов искал свою собственную выгоду, нами уже было показано выше. Добавим только, что подобные примеры отсутствия единства среди местных феодальных владетелей были далеко не единичны, что было на руку иноземным завоевателям, которые, искусно используя эти «местные противоречия», на долгие годы устанавливали здесь свое господство.

В планы Петра I входило присоединение не только прикаспийского Дагестана, но и почти всего Закавказья. Поэтому русская армия, овладев Дербентом, готовилась к дальнейшему продвижению на юг.[32] С этой целью Пётр I отдал приказ генерал-адмиралу Апраксину собрать сведения «о дороге, как удобнее с так великою армиею достичь в оба места, т.е. в Шемаху и в Баку, послать до Низовой для осмотрения доброго человека»[33]. Однако из-за внезапно возникших затруднений Пётр I был вынужден отказаться от дальнейшего продолжения похода и вернуть основную часть армии в Астрахань.[34]

Перед уходом с Кавказа для сохранения здесь влияния России Пётр I принял ряд важных мер. В частности, тарковский правитель Адиль-Гирей был утвержден в звании шамхала Дагестана. От владетелей Кайтага и Буйнака были взяты аманаты в знак верности России.[35] Специальной грамотой от 1 сентября 1722 года Пётр I взял под свою защиту табасаранского владетеля Рустам-кади, обещав ему помощь войсками, «которые близ здешних краев обретаться будут»[36]. Назначив командующим всей оставшейся на Восточном Кавказе армии генерала М.А.Матюшкина, в конце сентября 1722 года Пётр I с основными силами отплыл в Астрахань. В результате проведенной кампании Россия установила контроль над прикаспийскими районами Восточного Кавказа до Дербента включительно.

Спустя некоторое время подверглись нападению и другие русские крепости, о чем доносил Петру I дербентский наиб Имам-Кули-бек, который писал, что «по возвращении вашего величества отсюда на построенную по указу вашего величества крепость на реке Дарбаге изменник уцмий напал, взял после боя…, а которая крепость на Рубасе и к той собравшись майсум через три дня приступал и бился… и как мы слышали Дауд-бек, собравшись многолюдством, намерен к тому городу приступить»[40].В некоторых крепостях, в частности в Дербенте, на Рубасе и Дарбахе были оставлены гарнизоны русских войск. После ухода основных сил русской армии эти гарнизоны оказались в исключительно трудном положении. Хаджи-Давуд, Ахмед-хан и некоторые другие горские феодалы предпринимали постоянные нападения на эти крепости, стремясь выбыть из них русские войска.[37] 23 сентября 1722 года шамхал Адиль-Гирей писал Петру I: «…по отшествии вашем злодей и изменник усмей сего сентября в 17 день напали с своими войсками на новопостроенную от вас в Кайтаке фортецию, осадил и жестоко приступая и хотя в оной фортеции пребывающие целые сутки противились, однакож он победу над ними получил, человек с 150 побили и пушки отобрав с собою увёз»[38]. Далее в том же письме шамхал пишет русскому царю о своих опасениях на то, что могут напасть и на него и «того ради прошу вашего императорского величества малое число пороху и свинцу ко мне прислать, також в сей нужде меня не оставить, но указать, чтоб конницы 4 или 5000 ваших верных подданных»[39]. Это письмо шамхала свидетельствует о том, что он, вступив в подданство России, отнюдь не чувствовал себя в безопасности, так как постоянно находился под угрозой нападения на него сторонников Ахмед-хана и Хаджи-Давуда.

В октябре 1722 года уцмий Ахмед-хан и бывший утамышский владетель Султан-Махмуд напали на одну из русских крепостей близ Дербента и «оной разорили и служилых людей во оном бывших побили»[41].

В том же месяце Хаджи-Давуд совместно с жителями Мюшкюра, Кубы, Кюры и Табасарана напал на русскую крепость у Рубаса. После сражения, продолжавшегося целый день, нападавшие отступили.[42]

Но вскоре восставшим всё-же удалось вернуть под свой контроль все земли вокруг Дербента,[43] что дало возможность Хаджи-Давуду и Ахмед-хану во главе объединенного войска напасть на саму Дербентскую крепость и держать её в осаде в течение недели. В Дербенте начался голод. «Здесь у нас дербентские жители вельми голодни, – писал Имам-Кули-бек Петру I, –понеже не имеют у себя пашни и пребывают с великою нуждою»[44].

Из всего этого видно, что Хаджи-Давуд не хотел мириться с захватом Дербента русскими войсками и присоединением его к России. Понимая важное экономическое и стратегическое значение Дербента, Хаджи-Давуд делал всё возможное для освобождения этого города от иноземного присутствия и присоединения его к своим владениям.

Вторжение русских войск на Восточный Кавказ и занятие ими прикаспийских территорий ещё более обострило и без того сложную политическую обстановку в регионе. Фактически оно ознаменовало собой начало прямого военного вмешательства иностранных держав в события, связанные с освободительной борьбой народов Восточного Кавказа против сефевидского владычества. Вмешательство России коренным образом повлияло на дальнейший ход событий в регионе и спровоцировало Османскую империю на ответные действия. Порта, искавшая удобный случай для вмешательства в закавказские дела, начала деятельную подготовку к собственному вторжению на Кавказ. Готовясь к этому, турецкий султан, как уже было отмечено выше, принял Хаджи-Давуда в османское подданство, надеясь использовать его в своих интересах. Это произошло в самом конце 1722 года[45], то есть уже после отвода основных сил русской армии. Хаджи-Давуд получил от султана жалованную грамоту, по которой он принимался в подданство Порты на правах крымского хана.[46] Ему давался ханский титул и власть над Ширваном, Лезгистаном и Дагестаном в качестве верховного правителя.[47]

К сожалению, в распоряжении исследователей на сегодняшний день нет текста данного договора. По этой причине мы не можем узнать о том, на каких именно условиях Хаджи-Давуд согласился принять османское подданство. По всей видимости, Хаджи-Давуд был вынужден пойти на такой шаг, так как к концу 1722 года на Восточном Кавказе после вторжения русских войск и захвата ими прикаспийских районов создалась крайне напряженная обстановка. В такой ситуации Хаджи-Давуду ничего не оставалось, как принять условия Порты и признать свою зависимость от неё в надежде на помощь султана в борьбе против России. Но, судя по тому, что Хаджи-Давуд был принят в подданство на правах крымского хана, эти условия были достаточно мягкими и давали ему максимально возможную в создавшихся условиях автономию.

Таким образом, с конца 1722 года Хаджи-Давуд стал официально признанным ханом Ширвана, где он фактически был правителем ещё задолго до этого.[48] Утверждение Хаджи-Давуда ханом Ширвана сильно задело гордого и амбициозного Сурхая и он «на Хаджи-Давуда великое сердце возымел, его ханом не признал… и объявил им (туркам – А.Б.), что понеже оные Даудбека, которой родом мужик простой, великим человеком сделали, а его как роднаго князя и владельца оставили и так обидели, он Порту поддаться не может, пока он реванжу над Хаджи-Давудом не получит»[49].

И действительно, с этого момента Сурхай из главного союзника Хаджи-Давуда превращается в его ярого противника. Он делал всё, чтобы вырвать власть из рук Хаджи-Давуда и самому стать правителем Ширвана. Все его последующие действия были направлены на достижение этой цели.

Как уже было сказано, вначале, когда Пётр I во главе своей огромной армии впервые появился на Кавказе, Сурхай совместно с уцмием и утамышским владетелем собирался открыто выступить против него и оказать вооруженное сопротивление. Видимо, такое решение было принято Сурхаем на горячую голову, сразу после того, как ему стало известно о том, что он числится среди двух «главных бунтовщиков», для наказания которых Пётр I будто-бы и прибыл на Кавказ. Но затем, убедившись, что у Петра совсем другие цели и он вовсе не собирается преследовать его, Сурхай отказался от своего первоначального намерения. К тому же, он чувствовал себя в достаточной безопасности, находясь в своей резиденции – Казикумухе, отдаленной от мест прохождения русских войск высокими горами. Заметим, что и в последующие несколько лет Сурхай не предпринимал каких-либо враждебных действий против русских войск. Больше того, Сурхай ещё в 1722 году пытался пойти на сближение с Россией и вступить в её подданство. Об этом мы узнаём из прошения Тарковского шамхала Адиль-Гирея Петру I от 12 декабря 1722 года. Шамхал писал: «Прежде сего Сурхай был под моим владением, после того сообщась с Дауд-бековым Усмеем, от меня отстал, и с ними ходил в Персию и её разорили, чего для меня он стал противен. Ныне же требует от меня он, чтоб о прошении его Сурхаевых вин просил я Вашего величества, желая он быть Вашего величества рабом и говорит, ежели Ваше величество своим милосердием вину ему отпустить соблаговолите, то он будет стараться в подданство привесть всех Дагестанцев. Прошу Вашего величества… отправить к нам свой милостивый указ, что вы его Сурхая, подданным своим признать соизволили; по моему рассуждению сие учинить возможно, и наипаче надлежит сущею между оными бунтовщиками дружбу, сим способом пресечь и в несогласии их привести, а они, как слышу, имеют ныне в Дербенте шпионов»[50].

Однако Пётр I отказал Сурхаю в его просьбе. Он считал, что ему «невозможно верить, пока он не покажет своей верности прямо против наших неприятелей, а именно против тех, которые живут близ Дербента»[51].

Под неприятелями, которые «живут близ Дербента», Пётр I, по-видимому, имел в виду кюринских и самурских лезгин и кайтагцев, оказывавших Хаджи-Давуду и Ахмед-хану, как свидетельствуют источники, постоянную поддержку в нападениях на русские гарнизоны.[52]

Отметим, что Сурхай и в последующие годы не раз пытался вступить в российское подданство. Так, в июле 1723 года он ещё раз обратился за этим уже непосредственно в Коллегию иностранных дел России. В своём обращении Сурхай клятвенно заверял российское правительство, что «дружба и пароль, которой я вам дал, и ныне оное содерживается, и кто вам недруг и мне недруг, а кто вам друг, то и мне также друг»[53]. Но царское правительство и на сей раз оставило без внимания обращение Сурхая.[54]

Такое усердное стремление Сурхая во что бы то ни стало вступить в российское подданство, можно объяснить тем, что он, по-видимому, полагал, что Россия так просто не откажется от своего первоначального плана по завоеванию всего Ширвана вместе с Шемахой. В таком случае, уже будучи под протекцией России, Сурхай мог бы реально претендовать на место правителя Ширвана и тем самым добиться «реванжу над Хаджи-Даудом» и достичь своей заветной цели. Однако честолюбивым планам Сурхая не суждено было сбыться.

В конце концов, добиваясь своих личных интересов, Сурхай совершенно откололся от освободительного движения и фактически оказался по ту сторону баррикад. Он стал вести самостоятельные боевые действия, направленные против Хаджи-Давуда, совершая набеги на Ширван, Шеки и Гянджу.[55] Существенных успехов во время этих разбойничьих нападений Сурхай не добился, но они нанесли огромный вред делу освободительного движения народов Восточного Кавказа против иноземного владычества.