Прежде чем продолжить дальнейшие рассуждения, давайте уясним для себя, насколько вообще можно считать достоверными сведения об этой войне. Ведь о реальности Троянской войны историки спорят не меньше, чем гомероведы о единстве поэм «Илиада» и «Одиссея». Перечислять все аргументы скептиков, опровергающие реальность Троянской войны не стоит, их много. Справедливости ради нужно сказать, что они по большей части обоснованы. В их числе не последнее место занимает и мифологичность, т.е. обилие эпизодов с участием древнегреческих богов.

Прежде чем продолжить дальнейшие рассуждения, давайте уясним для себя, насколько вообще можно считать достоверными сведения об этой войне. Ведь о реальности Троянской войны историки спорят не меньше, чем гомероведы о единстве поэм «Илиада» и «Одиссея». Перечислять все аргументы скептиков, опровергающие реальность Троянской войны не стоит, их много. Справедливости ради нужно сказать, что они по большей части обоснованы. В их числе не последнее место занимает и мифологичность, т.е. обилие эпизодов с участием древнегреческих богов.Сторонники же подлинности Троянской войны в основном апеллируют к авторитету Геродота и Фукидида. Историческая достоверность сведений Геродота о событиях героического века почти во всех случаях подтверждается современной наукой. Он в своей «Истории» приводит рассказы египетских жрецов и персидских историков, которые излагают несколько иные версии Троянской войны, чем Гомер. Следовательно, память о Троянской войне сохранилась и в соседних странах, а не только в Греции. Для Фукидида Троянская война тоже была реальным историческим фактом. Его труд, и это признается всеми, носит предельно критический, рациональный характер. Мы же наиболее подходящим для данного случая считаем высказывание Гордезиани: «…невозможно представить, чтобы война, которая никогда не имела места, считалась всем греческим народом исторической реальностью и предметом гордости на протяжении всей истории и чтобы никогда ни один деятель греческой культуры не усомнился в реальности этой войны. Такого случая не знает история человечества.» [ Гордезиани Р.В. Проблемы Гомеровского эпоса стр.102 ]. Его слова в какой-то мер дополняет и автор известной «Истории Греции» Джорж Грота: «По мнению Дж. Грота у древних греков было много легенд, преданий, генеалогий и т. д., связанных с доантичным миром, и что греки считали их связанными с реальными событиями в такой же мере, как думал о них Гомер…всякий, к примеру, «знал», что разграбление Фив случилось до Троянской войны, что Троянская война предшествовала вторжению дорийцев в Грецию и так далее [ М. Вуд. Троя: В поисках Троянской войны стр 41]. Правда, существовали сведения, что философ Анаксагор в V веке до н. э. сомневался в этом на основании отсутствия доказательств. Но это скорее исключение, подтверждающее правило.

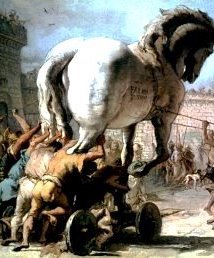

Но давайте обратимся к главному источнику сведений о Троянской войне. Таковым была и остается «Илиада», отстоящая по времени ближе остальных произведений к описываемым событиям. Ибо «в современном антиковедении принято считать, что «И.» возникла в 9—8 вв. до н. э. [БСЭ]. Итак, что такое «Илиада»? Согласно той же БСЭ и другим словарям-справочникам «Илиада» это эпическая поэма, приписываемая Гомеру, написанная гекзаметром и т.д.» То, что это поэма, понятно и без справочников. Эпос же, как жанр героический, повествующий о временах прошедших делится на архаический и классический. Архаического в поэме мало, в «Илиаде» нет никаких фантасмагорий, с чудовищами герои не борются, сверхъестественными способностями никто не обладает и т.д. (о богах поговорим ниже). Даже предписанная традицией Ахиллу неуязвимость, поэма вроде как отвергает, Фетида заказывает сыну у бога Гефеста спецдоспехи. Значит «Илиада» представляет собой классический героический эпос. Но позвольте задать дилетантский вопрос: кто же там на самом деле герои, ахейцы, которые за девять лет так и не сумели сломить сопротивление троянцев, или же троянцы, мужественно отстоявшие свою столицу от огромной греческой армии, которых было по подсчетам Клейна Л. С. как минимум два раза больше троянцев? Что это за героика такая, когда вся Эллада вместе собравшись, так и не смогла в открытом бою захватить один город? И лишь при помощи коварства им удается овладеть Троей. Ведь девять лет безуспешных штурмов Трои это, по сути, расписание ахейцев в собственной слабости. Недаром пол-Европы в последующих веках стали причислять себя к троянцам, а Гомеру поневоле приходиться награждать троянцев эпитетами «пылкий», «гордый» чаще, чем ахейцев. «Отважными» и «дерзкими» он вообще называет только их, а ахейцы даже названы «бессильным» или «трусливыми». Кого же восславляет Гомер, какому народу был посвящен эпос?

Так вот, если оставить в стороне эсхатологические и прочие теории и смотреть на «Илиаду» бесстрастным взглядом, то получается что это предания – хроники о реальной войне. Иначе для чего, спрашивается, нужно было сочинять такой эпос про девять лет неумения воевать, если никакого затяжного военного конфликта и длительной осады Трои в действительности не было? Современная историко-филологическая наука утверждает, что Гомеру предшествовала древнегреческая народная традиция — эпические сказания, изустно передававшиеся сказителями-певцами (аэдами) из поколения в поколение задолго до Гомера. А, он, Гомер на основе этих преданий сочинил свою «Илиаду», оставив за рамками поэмы общую несостоятельность ахейского войска, на основе отдельных эпизодов он создал великолепную военную драму. То, что Гомер опирался на эти устные эпические предания, которые по некоторым данным существовали вплоть до V в. до н. э, считается установленным фактом. Шлем с клыками вепря, найденный в Кноссе, именно такой, каким его описал Гомер в X песне. «Среброгвоздных мечей», «пышных поножей», «башенноподобных щитов» и многого другого, что описывается Гомером, находят только в могилах бронзового века, но не последующего, железного. Вообще в «Илиаде» металл для использования мечей – это бронза. А в «Каталоге кораблей» некоторые исследователи усматривают чуть ли не документ микенского периода, попавший в «Илиаду» без изменений. В нем перечислены ряд городов с их местоположением, которых в VIII веке до н. э. уже не существовало. А от царств Дулихия и Итака в Архаический период даже названий не должно было остаться. Но «Каталог кораблей» их называет. И не просто называет, по нему можно судить даже об их населенности. Таблички линейного письма Б, прочитанные Чедвиком, подтверждают гомеровские названия разрушенных, обезлюдевших к его времени городов: Пилос, Кносс, Амнис, Фест, Кидония. Раскопки же этих городов подтверждают численность их воинских контингентов, указанных во II главе, исходя из количества населения в них. Беотийские Фивы у Гомера в походе не участвуют, археология подтвердила, что этот город был разрушен раньше Троянской войны. Так же в нем названы цари и их отряды, которые в поэме больше ни разу не упоминаются. Эти имена тоже могли быть данными с оригинала. К тому же варианты каталога, отличающиеся от гомеровского, приводят в своих трудах Апполодор и Гигин. Таковы, если очень вкратце, отголоски микенского мира у Гомера. Конечно же «Илиада» не дословная картина того периода. Но то что у Гомера при его создании имелась некоторая информационная база и о самой Троянской войне, и о микенской цивилизации, не вызывает сомнений.

А сонм богов в поэме особой роли не играет, их бурная деятельность на ход войны никакого влияния не оказывает. Конь, заговоривший подобно Валаамовой ослице, Ахилла не то чтобы не остановил, даже решимости не поколебал. Бог Ксанф померился с Ахиллом силами, и разошлись в ничью, никто не пострадал. А горела река от своих, от богов, герои это удивительное явление природы даже и не заметили. Без вмешательства небожителей «Илиада» останется точно такой же, с тем же сюжетом. Разве что у поступков героев появятся самые обычные земные мотивы. Мор или язва, поразившая ахейцев, окажется обычной земной эпидемией, Патрокл окажется три раза сброшенным с крепостной стены Трои самими троянцами, проливные дожди окажутся обычными проливными дождями и т.д. Это говорит о том, что мифологическая составляющая была вставлена в уже существующую фабулу – как же такое грандиозное событие могло происходить без участия богов. Причем, вставлено осторожно, не задевая само повествование о войне. Если убрать все «божественные» эпизоды, то «Илиада» предстанет перед нами в виде чисто военной летописи с разного рода подробностями, которые дошли до Гомера, но не играющими никакой роли в поэме. Это и животное (зооантропонозное) происхождение эпидемии, и геотермальные источники, и имя старца, могилу которого троянцы почитали, и селевые потоки, и стена вокруг ахейского стана, и многое другое. Их не только не было смысла выдумывать, так как никакой сюжетной нагрузки не несут (за исключением стены), наоборот, приписывание, например, эпидемии Аполлону создает глупую картину, вымещать свою злобу на ахейцев бог начинает с невинных животных, и лишь потом переходит на людей.

Со временем и Троянская война, как и любая древняя история, обросла, конечно, множеством мифов, вроде суда Париса или расправы морского змея над Лаокооном. Но, тем не менее, на мой взгляд, можно с уверенностью сказать, что «Илиада», несмотря на обремененность типичным для мифологии продолжением, повествует о событиях реальной войны. И эта война, и победа в ней, по всей видимости, имела большое значение в жизни всей Микенской цивилизации, раз предания о ней в народе передавалась от поколения к поколению много веков. От героев Троянской войны знатные греческие династии начали отсчитывать свои родословные. Троянская война породила целый пласт культуры в древнегреческом обществе, миф же не может породить столько новых мифов. Да, заимствование тем, образов, сюжетов встречается у всех народов, но посмотрите, сколько мифов и легенд создал древнегреческий народ на базе Троянской войны: о Парисе, Ифигении, Одиссее, Оресте, Энее, Антеноре, Гелене, не говоря о самих «Илиаде» с «Одиссеей», целом букете киклических поэм, «Псевдо-Иллиаде» и «Постгомериках». И это все при том богатстве эпической культуры, которая уже существовала в Древней Греции в Позднеэлладский период. А ведь кроме самих греков произведения о Троянской войне созданы и римлянами, и другими народами. Такой мощный импульс народному творчеству способен дать, простите за пафос, только подлинные, по-настоящему великие события, полные героизма и патриотизма. Вымысел, даже очень талантливый, на такое не способен.

Более того, многие народы Европы и даже королевские династии начали, возводить свое происхождение к троянцам. Потомками троянцев считали себя род Юлиев в Древнем Риме. По заказу Юлия Цезаря Вергилий пишет «Энеиду», чтобы документально подтвердить троянские корни своего рода. После них троянское происхождение, кажется, входит в моду: «Незадолго до падения Рима историк Аммиан Марцеллин поведал, что беглые троянцы обосновались в Галлии и довольно скоро это утверждение стали использовать в политических целях. Около 550 г. н.э. в «Истории готов» Кассиодора было объявлено о троянском происхождении остготского короля Италии Теодориха. Франки придумали себе мифического предка, давшего их народу имя, — Франка Троянского. Поветрие достигло Британии. В Уэльсе эпохи «темных веков», как сообщает Ненний, распространились слухи, что основателем Британии был некто Брут, ведущий свой род от «Ила», который «первым основал Илион, то есть Трою». Их поддержал Джоффри Монмутский в своей повести о возникновении Лондона как Troynovant, Новой Трои. Хотя и отвергнутая историком Полидором Вергилием, версия была принята как часть «тюдоровского мифа» и прочно вошла в образ мышления поэтов елизаветинских времен. Доказывалось, что Тюдоры имели валлийское или древнебританское происхождение, и когда взошли на английский трон после битвы у Босуорта в 1485 г., то, как гласил миф, древний трояно-британский монархический род вновь обрел имперскую власть и ввел нацию в золотой век. Соответственно, в год победы над Армадой появилась возможность приветствовать Елизавету как «сладостную частицу державы Приама, эту надежду на рассвет Трои», а на знаменитой картине 1569 г. в Хэмптон-корте она, а не Афина, Афродита или Гера, получает золотое яблоко на суде Париса!» [ М. Вуд. Троя: В поисках Троянской войны стр 52] Такие последствия имела эта война для народов и стран Европы. Чтоб событие, которое не имело места в истории, было выдуманное поэтом, пусть даже на основе подобных, но небольших, не столь значительных, вот так повлияло на целый континент, таких случаев, перефразируя приведенное выше изречение Гордезиани, можно сказать, история не знает.