Часть I [1]

Статья посвящена изучению особенностей композиции албанского храма в Леките и определению его места в раннесредневековой архитектуре Восточного Кавказа, которую автор рассматривает в качестве единого явления восточнохристианского зодчества с несомненными региональными особенностями.

Развалины христианского храма типа тетраконха с обходом у сел. Лекит в Кахском районе современного Азербайджана были обнаружены А.С. Хахановым в конце XIX в.[2] Исторических сведений о храме не выявлено. После расчистки памятника в 1940 г. он был описан П.Д. Барановским, который сделал предварительный вывод о датировке храма VII в. и попытался определить место постройки в развитии однотипных построек Закавказья[3]. Принадлежность Лекитского храма архитектуре Кавказской Албании для этого ученого была безусловной. Однако вскоре изучением постройки занялся Г.Н. Чубинашвили, рассмотрев его в контексте грузинского зодчества Кахетии[4], издавна соседствовавшей с древним Албанским царством, а в эпоху развитого Средневековья политически объединявшейся с его частью известной под грузинским названием Эрети[5].

Архитектуру храма, представлявшего собой тетраконх, окруженный кольцевым обходом с круглой внешней стеной, анализировали историки армянской архитектуры Н.М. Токарский, Т.А. Марутян и С.Х. Мнацаканян, отмечая его связь с предполагаемым прообразом — храмом Звартноц на Араратской равнине, детищем армянского католикоса Нерсеса III Строителя (641-651)[6]. Т.А. Марутян и С.Х. Мнацаканян опубликовали первые реконструкции Лекита, реальные остатки которого порождают много вопросов. Новые фактографические сведения содержит статья Л. Ишханова[7]. Умалчивая о предшествующих исследованиях, Р.Б. Геюшев считал храм неизученным «ни в археологическом, ни в архитектурном аспекте» и надеялся на результаты исследования, начатого Институтом истории АН Азербайджанской ССР в 1981 г.[8], результаты которого мне неизвестны. Описание памятника, представленное в книге Д.А. Ахундова 1986 г., не добавило ничего нового. Исследователь выдвинул неоправданно раннюю датировку и своеобразную версию о развитии круглых храмов Албании[9].

Цель предлагаемого анализа — выявление особенностей композиции храма и уточнение его места в архитектуре стран Закавказья, которая, по всем определяющим ее признакам, в раннесредневековый период была единым явлением восточнохристианского зодчества с несомненными региональными особенностями.

Развитие так называемой классической традиции раннесредневекового зодчества стран Закавказья происходило главным образом в центральных провинциях Армении — Айрарате, Шираке, отчасти в центральной Картли и в обеих — армянской и грузинской частях Гугарка. В остальных регионах Закавказья лишь отдельные постройки возводились из крупноблочных камней чистой тески при доминировании строительства из грубо обрабо- танного камня, как, например, в Васпуракане, Сюнике, Арцахе. К территориям, где осуществлялось только такое строительство, относятся прежде всего собственно Албания и Кахетия. Среди причин распространения этой традиции, кроме очевидной изолированности этих земель от центральных областей Закавказья, где в дохристианскую эпоху существовала развитая античная традиция, следует выделить и природную особенность, а именно отсутствие широких пластов однородного вулканического или осадочного камня, поддающегося легкой обработке. Небольшие блоки пористого камня, называемого ширими или шириме, в ограниченном количестве применялись в самых ответственных узлах конструктивной системы зданий. В собственно Алуанке с этой целью использовался и обожженный кирпич, тогда как основную массу стены составляла кладка из булыжников. Это обстоятельство отразилось и на таких произведениях профессиональных мастеров, как базилика в Куме или круглый храм в Леките, не говоря о многочисленных простейших бескупольных сооружениях, выбор иконографии которых был продиктован несомненным консерватизмом идей.

Во время своего начального изучения Лекитский храм уже находился в руинах (рис. 1). Оползни обрыва, над которым был возведен храм, разрушили его восточную стену и пастофории[10]. Внешняя стена храма лучше всего сохранилась на юго-восточном отрезке своей траектории, где в высоту полвека назад достигала 7 м[11]. Толщиной 1,40 м, она выложена из булыжного камня, частично грубоколотого, с широкими швами раствора. В конструктивно ответственных местах, в основном в пилонах и колоннах,

Рис. 1. Лекит. Общий вид на сохранившуюся часть развалин. Фото С. Карапетяна. Середина 1980-х гг.

применен тонкий обожженный кирпич, а также блоки хорошо отесанного беловатого известняка, так называемого шириме. Он использован и в кладке внутренних колонн, в вязке углов восточных помещений, кладке цоколя, дверных перемычках, оформлении порталов и в наружных пилястрах[12]. По наблюдению С.Х. Мнацаканяна, из обожженного кирпича выложены также арки и внутренний тетраконх[13]. Л. Ишханов замечает внешнюю выкладку стен «камнем серо-зеленоватого и серо-голубоватого оттенка»[14]. Крупные конструктивные массивы с бутобетонным заполнением свидетельствуют о сводчатой системе перекрытий храма. Пол был настлан толстыми плитами известняка[15].

На обнаруженном фрагменте сдвоенных колонок западного портала сохранилась начертанная метка (рис. 2), прорисовка которой схожа, по мнению Л. Ишханова, с одним из знаков албанского алфавита, а по оценке С.Х. Мнацаканяна, с армянской буквой «Г»[16]. Можно добавить, что метка, вероятно, являлась знаком мастера, поскольку встречается в этом виде на некоторых памятниках, в том числе на арцахской церкви Ванкасара второй половины VII в.[17]

Рис. 2. Лекит. Колонка портала. Фото С. Карапетяна.

Середина 1980-х гг.

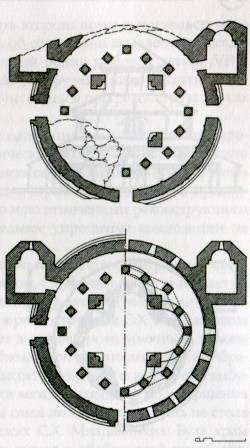

лан церкви, о котором можно судить в полной мере, представляет собой круглое, окруженное кольцевой стеной пространство (внутренний диаметр — 18,8 м), основную площадь которого занимает тетраконх с квадратными в основе подкупольными столбами и экседрами, основанными на аркадах. Купольный квадрат имеет среднюю для церквей Закавказья величину — 5,07 м в «продольном» и 5,12 м — в «поперечном» измерении. Кроме трех цилиндрических колонн под каждой экседрой, еще по одной такой же колонне присутствует за подкупольными столбами (рис. 3).

Это решение, обеспечивающее кольцевой характер обхода вокруг тетраконха, характерно именно для однотипных сооружений соседней Армении — храмов Звартноц близ Валаршапата (650-660 гг.[18]) и Банак/Бана в Тайке (середина VII в.)[19]. Этим же решением все эти церкви отличаются от композиционно родственных им построек Месопотамии, Сирии, Египта, Италии (Милан), Балкан, в которых обход частично или полностью повторяет силуэт внутреннего квадрифолия.

В восточной половине храма, в его диагональных направлениях, расположены два дополнительных помещения с большими апсидами. Они представляют отдельные объемы, прямоугольные, с усеченными восточными углами, создающими трехгранные апсиды. Церковь имела три входа, располагавшихся напротив средних колонн западной, южной и северной экседр. Места расположения окон неизвестны.

Рис.3. Лекит. Сохранившийся и реконструируемый планы (Мнацаканян С.Х. Звартноц М., 1971)

Подкупольные столбы квадратные, размерами в плане 1,70 х 1,70 м или 1,71 х 1,71 м[20]. Углы столбов, обращенные к центру храма, вырезаны двумя уступами, так, что в их середине образованы полуколонны — решение, роднящее постройку не только со Звартноцем, но со многими простыми крестообразными армянскими храмами второй половины VII в.

Базы колонн, диаметром около 1 м, также имеют кубовидную форму при плановых размерах 0,98 х 0,98 (1,00) м и высоте 0,58 м. Примечательно, что в Звартноце базы колонн экседр имеют кубовидную основу высотой 49 и шириной 95 см и поставлены на основание шириной в те же 98 см.

Кольцевая стена Лекита была цилиндрической изнутри и 28-гранной[21] снаружи. С обеих сторон ее кладка включала вертикальные декоративные элементы. Снаружи ребра многогранника отмечены прямоугольными пилястрами, разделенными надвое узкой округлой канавкой. Изнутри тонкие полуколонки диаметром 12 см и высотой 2,4 м распределены вдоль стены на одинаковых, около 3 м, расстояниях. Высоко над ними, на расстоянии 3,7 м от пола начинаются часто расставленные колонки второго ряда[22].

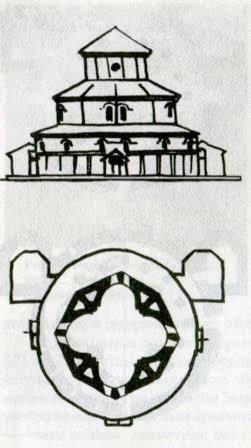

Плохая сохранность памятника позволяла выдвигать самые разные, в том числе и фантастические версии относительно его первоначальной композиции. Так, П.Д. Барановский предположил существование внешней открытой галереи по периметру храма между его пастофориями, хотя поиск колоннады с его

стороны и последующие наблюдения не дали результатов[23]. Т.А. Марутян представил два варианта реконструкции: один — по подобию позднесредневекового вида храма Банака с обобщением двухъярусного обхода и экседр в едином цилиндрическом объеме; второй аналогично собственной версии

Рис. 4. Лекит. Реконструкция по С.Х. Мнацаканяну: планы ярусов, западный фасад, разрез. Реконструкция по А. Казаряну: план второго яруса, западный фасад.

Звартноца, с тремя цилиндрическими ярусами и галереей над амбулаторием[24]. Оба варианта подверглись критике С.Х. Мнацаканяна, который отметил, с одной стороны, игнорирование своим коллегой декора кольцевой стены и реального существования пастофорий, а с другой — неправомерность размещения в дополнительном помещении лестниц, ведущих на предполагаемые хоры, следы существования которых отсутствуют[25]. С.Х. Мнацаканян реконструировал храм наподобие собственной версии композиции Звартноца. На его чертеже Лекита над многогранным нижним ярусом высятся округлые снаружи экседры тетраконха[26]. Этот вариант Звартноца, однако, противоречит версии Т. Тораманяна и не принят за основу всех последующих опытов реконструкции. Противоречит он и вариантам реконструкции Банака, выдвинутым А. Кальгиным, Т.А. Ма- рутяном, Л.М. Дрейером, как и мной, после нового натурного исследования памятника осенью 2006 г.[27]

Бесспорно, первоначальный храм Банака, который, скорее всего, был возведен католикосом Нерсесом Строителем в середине VII в., имел кольцевую стену, оформленную с двух сторон аркатурами. Выше них в той же стене, как и в Звартноце, существовал второй ряд окон, имеющих круглую форму, причем в Банаке

они располагались не по осям нижних окон, а на линиях пилястр внешней аркатуры, а многогранная поверхность стены над этой аркатурой имела сдвиг на полграни. Все это во фрагментах сохранилось на самом памятнике и зафиксировано на фотографиях. В нач. X в. церковь была реконструирована царем картвелов Адарнасе (888- 923 гг.): хроника Сумбата Давитисдзе сообщает о строительстве им этой церкви. Осмотр памятника убедил, что весь внутренний тетраконх, соответствующий архитектурными деталями зодчеству эпохи Багратидов, был заново создан в это время. Еще до того мощными пилонами фрагментарно была укреплена внешняя стена древнейшего храма. При строительстве X в. заново воссоздана и южная половина кольцевой стены, и на этой половине одновременно созданы такие же пилоны. Сохранившаяся часть второго яруса свидетельствует о его многогранном (круглом) характере, об отсутствии выделенных экседр, и можно предположить, что аналогичный облик имело и здание VII в. Ни первый, т.е. армянский, ни второй, т.е. грузинский, варианты Банака / Баны не имели хор, и это должно учитываться при реконструкции как Звартноца, так и Лекита.

А.Ю. Казарян,

заместитель директора по научной работе

Государственного института искусствознания

Министерства культуры РФ (Москва)

[1] Статья развивает положения, изложенные в разделе о храме Лекит, в моей монографии: Казарян А.Ю. Церковная архитектура стран Закавказья VII века: Формирование и развитие традиции: В 4 т. М.: Locus Standi, 2012-2013; Т. 4. М., 2013. С. 14,31-39.

[2] Хаханов А.С. Экспедиция на Кавказ 1892, 1893 и 1895 гг. // Материалы по археологии Кавказа. Т. VII. М., 1898. С. 35.

Барановский ПД. Памятники в селениях Кум и Лекит // Архитектура Азербайджана эпохи Низами. М.-Баку, 1947. С. 29, 31-33.

[4] Чубинашвили Г.Н. Архитектура Кахетии. Тбилиси, 1959. С. 13, 226 и след., 269 и след.

[5] Опираясь на мнение И.А. Джавахишвили, ученый выразил уверенность, что как Кахетия, так и Эретия «составляли часть Грузии» (Чубинашвили Г.Н. Архитектура Кахетии. С. 14-15). Это мнение определило его позицию по отношению к памятникам на территории левобережной Албании.

[6] Токарский Н.М. Архитектура Армении IV-XIV вв. Ереван: Армгосиздат, 1961. С. 140-141; Марутян Т. Звартноц и храмы типа Звартноца. Ереван, 1963 (на арм.яз.). С. 107; Мнацаканян С.Х. Звартноц и однотипные памятники. Ереван, 1971. С. 176-188; Мнацаканян С.Х. Звартноц. М., 1971. С. 62-65. О храме Звартноц см.: Казарян А.Ю. Церковная архитектура стран Закавказья VII века. Т. 2 (2012). С. 492-549 и др.

[7] Ишханов А. К изучению храма в селении Лекит // Советская археология. 1970, № 4. С. 227-233.

[8] Геюшев Р.Б. Христианство в Кавказской Албании. С. 97.

[9] По сравнению с реконструкцией Лекита, предложенной С.Х. Мнацаканяном, Д.А. Ахундов не придал ей ничего существенного, кроме неоправданного повышения пропорций и невероятной яйцевидной формы покрытия купола. Неизвестно, какими аналогиями он руководствовался, представляя цельный нижний ярус с узкими пилястрами, доведенными до карниза (Ахундов Д.А. Архитектура древнего и раннесредневекового Азербайджана. Баку, 1986. Ил. 232-233, 235).

[10] Ахундов Д.А. Архитектура древнего и раннесредневекового Азербайджана. С. 210.

[11] Мнацаканян С.Х. Звартноц и однотипные памятники (на арм. яз.). С. 176-178.

[12] Барановский ПД. Памятники в селениях Кум и Лекит. С. 32; Усейнов М., Бретаницкий А., Саламза- де А. История архитектуры Азербайджана. М., 1963. С. 32; Мнацаканян С.Х. Звартноц и однотипные памятники. С. 176-179.

[13] Мнацаканян С.Х. Звартноц и однотипные памятники. С. 64.

[14] Видимо, речь идет о том же шириме. Ученый приводит размеры кирпича в арках: 26 х 26 х 6,5 — 32 х 32 х 8 см, а также отмечает ширину кольцевой стены — 1,35-1,40 м (Ишханов А. К изучению храма в селении Лекит. С. 230). С.Х. Мнацаканян приводит иные размеры кирпича: 22 х 22,5 и 22 х 11,5 см, отмечает использование в колоннах кирпичей с округлым краем, равенство слоя раствора в кладке толщине кирпича. Исследователь замечает, что в связи с отсутствием качественной глины в состав замеса для кирпичей добавлялся растительный материал, и особенно солома, который при обжиге сгорал. Поэтому кирпичи пористы и относительно слабые. Тем не менее он полагает, что именно применение кирпича в этом бедном строительным камнем районе позволило реализовать столь сложную пространственную композицию (Мнацаканян С.Х. Звартноц и однотипные памятники. С. 178-179).

[15] Мнацаканян С.Х. Звартноц и однотипные памятники. С. 179.

[16] Ишханов А. К изучению храма в селении Лекит. С. 230; Мнацаканян С.Х. Звартноц и однотипные памятники. С. 179.

[17] О Ванкасарской триконховой церкви см., в частности: Казарян А.Ю. Церковная архитектура стран Закавказья VII века. Т. 3 (2012). С. 601-605; о знаках местеров см.: Казарян А.Ю. Церковная архитектура стран Закавказья VII века. Т. 2 (2012). С. 23-27; Он же. Автографы мастеров-каменщиков на монументальных зданиях VII в. в Армении, Иберии и Кавказской Албании. М.: УРРС, 2012.

[18] Уточненную датировку строительства храма Звартноц (вместо традиционной датировки 642- 652 гг.) см. в специальных работах А.А. Акопяна: Акопян А. Армяно-византийские отношения в середине VII века и время постройки храма Звартноц // Страны и народы Ближнего и Среднего Востока. Вып. XXIV. Ереван, 2005 (на арм. яз.). С. 366-427; Hakobyan A. On the Newly-Discovered Campaign to Armenia and Atropatene in 659-660 by Constans II1121″‘ International Congress of Byzantine Studies, London, 21-26 August, 2006. Communications. L., 2006. P. 128-129.

[19] Реконструкция в том же виде первоначального храма в Ишхане не имеет веских оснований. Нынешняя апсида церкви, содержащая аркаду и напоминающая апсиду тетраконхов с обходом, принадлежит крестовокупольному храму, возведенному в 1027 или 1032 г. на месте древнего собора католикоса Нерсеса Строителя. Эти обстоятельства побуждало ученых считать апсиду сохранившимся фрагментом храма VII в. и реконструировать его наподобие Звартноца. Однако последние варианты реконструкции раннего Ишханского собора представляют собой разновидности крестово-купольного храма, планировка которого была использована восстановителями собора в XI в. (Марутян Т. У истоков армянской классической архитектуры). Ереван: Мугни, 2003 (на арм. яз.). С. 263-286; Казарян А.Ю. Триконховые крестово-купольные церкви в зодчестве Закавказья и Византии // Византийский мир: искусство Константинополя и национальные традиции. К 2000-летию христианства / Отв. ред. М.А. Орлова. М.: Северный паломник, 2005. С. 13-30; Он же. Церковная архитектура стран Закавказья VII века. Т. 2 (2012). С. 462-463).

[20] Размеры храма и его деталей наиболее подробно представлены в: Мнацаканян С.Х. Звартноц и однотипные памятники. С. 178-179.

[21] Там же. С. 178.

[22] Мнацаканян С.Х. Звартноц и однотипные памятники. С. 178, черт. 40 (содержит обмер и реконструкцию стены).

[23] Барановский ПД. Памятники в селениях Кум и Лекит. С. 32; Усейнов М., Бретаницкии Л., Саламза- де А. История архитектуры Азербайджана. С. 32, сноска 1.

[24] Марутян Т. Звартноц и храмы типа Звартноца. 1963. С. 102-105, рис. 24-25.

[25] Мнацаканян С.Х. Звартноц и однотипные памятники. С. 181-182.

[26] Мнацаканян С.Х. Звартноц и однотипные памятники. С. 176-188, черт. 40-42; с. 64-65, ил. 29.

[27] Дрейер А.М. О проекте реконструкции храма Пана // Армяне Северного Кавказа / Studia Pontocaucasica: II. Краснодар, 1995. С. 57-71; Марутян Т. У истоков армянской классической ар¬хитектуры, 2003. С. 202-204. Рис. 78, 80; Казарян А.Ю. Храм Банак (Бана): новое исследование // Архитектурное наследство. Вып. 48. 2007. С. 4-22; Он же. Церковная архитектура стран Закавказья VII века. Т. 2 (2012). С. 554-591.