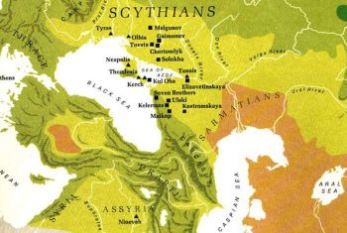

Археологические и нарративные источники свидетельствуют об оседании части скифов на Кавказе. Известно, например, что в Закавказье, в районе впадения Иори, Алазани и Гянджачая в Куру, существовала историческая область Sakasēna, название которой в переводе с древнеиранского (в данном случае, видимо, мидийского), означает «место обитания саков», *sakā-šayana-. По свидетельству Геродота (VII, 64), саки – это те же скифы, ибо персы всех скифов зовут саками. Исходя из данного отождествления, отдельные историки пытаются соотнести Сакасену со «скифским царством» царя Партатуа, что, однако же, не находит поддержки у другой части специалистов [Грантовский 1998: 183; Погребова 2003: 136]. Как бы то ни было, наличие скифского элемента в пограничной зоне современных Грузии, Армении и Азербайджана не вызывает сомнений.

Археологические и нарративные источники свидетельствуют об оседании части скифов на Кавказе. Известно, например, что в Закавказье, в районе впадения Иори, Алазани и Гянджачая в Куру, существовала историческая область Sakasēna, название которой в переводе с древнеиранского (в данном случае, видимо, мидийского), означает «место обитания саков», *sakā-šayana-. По свидетельству Геродота (VII, 64), саки – это те же скифы, ибо персы всех скифов зовут саками. Исходя из данного отождествления, отдельные историки пытаются соотнести Сакасену со «скифским царством» царя Партатуа, что, однако же, не находит поддержки у другой части специалистов [Грантовский 1998: 183; Погребова 2003: 136]. Как бы то ни было, наличие скифского элемента в пограничной зоне современных Грузии, Армении и Азербайджана не вызывает сомнений.Нарративные источники позволяют предполагать существование еще одного скифского царства в Закавказье. Речь идет об исторической области Гамир (kurGamir(ra)) ассирийских источников. Эту область ассирийские источники помещают рядом с областью kurGu-ri-a-ni-a / kurQu-ri-a-ni, что позволяет локализовать область Гамир в Центральном Закавказье, точнее, на территории современной Южной Грузии [Иванчик 1996: 57; Cheung 2000: 5]. В названии этой страны уверенно распознается этноним «киммерийцы», которых многие ученые считают скифским племенем.

Однако на Кавказе существовала еще одна Скифия, о которой мы знаем только благодаря этимологии осетинского топонима K’wydar ‘Южная Осетия’. Именно этой Скифии и посвящено настоящее исследование.

Происхождение топонима K’wydar уже обсуждалось в научной литературе, однако ни одна из предложенных для него этимологий, на наш взгляд, не может быть признана удовлетворительной. Но прежде чем перейти к разбору существующих этимологий, а затем и к собственно этимологическому анализу, необходимо ответить на ряд лингвистических и экстралингвистических вопросов, связанных с употреблением топонима K’wydar в диалектах осетинского языка.

В Южной Осетии топоним K’wydar (или K’wydargom // K’wydary kom ‘Кударское ущелье’) закреплен за сравнительно небольшим ущельем на северо-западе Южной Осетии [ИАА, III: 240, 306; Цховребова 1979: 82, 121]. В говорах же Северной Осетии известна только форма K’wydar, имеющая значение ‘Южная Осетия’. Весьма показательно, что в работе одного из североосетинских историков начала прошлого века под названием K’wydarскрывается территория осетинских поселений Горийского и Душетского уездов бывшей Тифлисской губернии Российской империи [Кокиев 19261: 23]. Между тем, Кударское ущелье административно входило в состав Кутаисской губернии той же империи [Бзаров 2002: 31, 33]. Таким образом, топоним K’wydar, по представлениям северных и южных осетин, охватывает разные территории Южной Осетии. Но дело этим не ограничивается.

Как показывают наши полевые наблюдения, под названием K’wydar в Северной Осетии известна и Наро-Мамисонская котловина (Twalgom, Mamysony kom), прилегающая к Южной Осетии на севере. В качестве причины причисления Туалгома к Кудару наши информанты указывают на факт наличия у жителей этого региона «другого языка» (ændær ævzag), т.е. «другого диалекта».

Эти сведения подтверждаются и сообщением В. Переваленко – автора середины XIX в., который среди прочих сел Кударского ущелья назвал и селение Квемобожи [ППК, I: 87]. Селения Квемо-Боджаи Диди-Боджа среди прочих сел Южной Осетии упоминает и путешественник конца XVIII в. И. Гюльденштедт. Как полагал академик Г. С. Ахвледиани, названные села локализуются в Кударском ущелье, а одно из них соответствует топониму Божа, нанесенному на карту Южной Осетии, составленной в 1900 г. [Ахвледиани 1960: 67, 75]. Однако, по свидетельству топонимиста З. Д. Цхо¬в¬ребовой, в Кударском ущелье Южной Осетии нет сел с такими названиями, а топоним Божана упомянутой карте четко локализуется в Северной Осетии [Цховребова 1979: 117, 120]. Действительно, в Мамисонском ущелье Северной Осетии известны топонимы Æddag Bodzo, Bodzo и Fallag Bodzo [Цагаева 1975: 222, 226, 265], с которыми и следует сопоставить топоним (Квемо) Боджа. Локализуя данные села в области Кудар, В. Переваленко имел в виду не Кударское ущелье Южной Осетии, а смежное с ним Мамисонское ущелье Северной Осетии. Следовательно, Мамисонское ущелье, по представлениям В. Переваленко, также носило название «Кудар».

Не исключено, что в прошлом название K’wydar прилагалось и к Касарскому ущелью Северной Осетии. В одной дигорской песне находим следующие слова: Wællag Iri sær K’udar æj «Над Алагирским (ущельем) находится (область) Кудар» [ИАС, II: 609]. Если учесть, что в прошлом «Алагирское ущелье» было названием части Северной Осетии, расположенной между селениями Тæмискъ и Бурон [МД 1989, I: 76; МД 1993, V-VI: 110-111; Туаты 1999: 66; ср.: Бзаров 1987: 11, 13-14; Бзаров 1988: 19], то можно высказать догадку, что Касарское ущелье, начинающееся сразу за Буроном, входило в состав «(области) Кудар». Это предположение находит подтверждение в следующем сообщении Вахушти Багратиони: «Но и Двалетия разделяется на ущелья и называются ущелья так: Касрис-хеви, Зрамага, Жгъеле, Нара, Зрого и Заха» [Вахушти 1904: 137-138]. другом месте тот же Вахушти пишет: «А к западу от Валагири или Паикоми следует ущелье Касрис-хеоба, которое и теперь называется Двалетией» [Там же: 145]. Как увидим ниже, средневековые носители кударской речи известны грузинам как dval-n-i, а территория их проживания – как Dval-et-i (по самоназванию twal). Следовательно, фольклорное K’wydar в данном случае является синонимом исторического Dvaleti.

Возникает вопрос: какое из отмеченных значений топонима K’wydarпервично, а какое вторично? Другими словами, имеем ли мы дело с сужением первоначальной семантики этого топонима в говорах Южной Осетии или, напротив, ее расширением в говорах Северной Осетии?

Первое из этих предположений априори кажется более вероятным по двум причинам. Во-первых, в Мамисонском ущелье Северной Осетии действительно говорят на особом говоре осетинского языка, тесно связанном с «кударским» (или «джавским») диалектом Южной Осетии [Тибилов 1988: 26, 68; Бекоев 1985: 170-173; Дзаттиаты 2002: 160]. Данный диалект, как и название K’wydar, не мог быть перенесен из Южной Осетии в Северную, так как основная волна переселений шла с севера на юг, а не в обратном направлении. Следовательно, носители кударского диалекта в Мамисоне – это остаток прежнего кударского населения.

Во-вторых, для того, чтобы северные осетины могли перенести название одного из ущелий Южной Осетии на Южную Осетию в целом, необходимо, чтобы это ущелье было известно им лучше других югоосетинских ущелий. Между тем, большинство населения Северной Осетии даже и не подозревает о существовании Кударского ущелья. Если бы в поисках названия для Южной Осетии осетинам Северной Осетии пришлось переносить на Южную Осетию название одного из ущелий, то для этой цели лучше всего подошло бы название Twalgom, покрывающее собою всю Наро-Мамисонскую котловину. Любопытно отметить, что в средневековых грузинских источниках Южная Осетия известна именно как «Туалия» (груз. Dvaleti), а В. Ф. Миллер называл кударский диалект осетинского языка «туальским» [Миллер 1882: 30–31].

Следовательно, появление названия K’wydar в Северной Осетии, а также прикрепление этого названия к Южной Осетии в целом – это результат каких-то других процессов, притом весьма древних.

Итак, на вопрос, поставленный выше, мы можем дать пока лишь предварительный ответ: в Южной Осетии, скорее всего, произошло сужение исходной семантики топонима K’wydar, семантики, сохранившейся в говорах Северной Осетии. Весьма симптоматично, что решение поставленной задачи выводит нас за пределы собственно лингвистических проблем и тесно смыкается с проблемой этнической истории Южной и Центральной Осетии. Нам придется, в частности, дать ответ не только на вопрос о появлении топонима K’wydar в Северной Осетии, но и на вопрос о соотношении в исторической ретроспективе топонимов K’wydar и Twal(gom). Очевидно также и то, что к вопросу о происхождении топонима K’wydar тесно примыкает весьма важный для осетинской диалектологии вопрос о становлении центральных и южных говоров осетинского языка.

Следующий вопрос, требующий ответа на предварительном этапе, касается существующего параллельно с топонимом K’wydar этнонима k’wydar ‘кударцы’ (откуда такие производные, как k’wydajrag ‘кударец’ и вторичная форма множественного числа k’wydajrægtæ‘кударцы’). Как и в случае с топонимом K’wydar, рассматриваемый этноним в Южной и Северной Осетии имеет разные значения. Это хорошо видно, в частности, из этнографического материала, собранного Н. Г. Волковой: «Территорию, населенную кударцами, осетины отдельных областей представляют весьма различно. Так, плоскостные осетины кударцами иногда называют осетинское население, живущее в горах за Буроном, т.е. туальцев, и за Рокским и Мамисонским перевалами. Туальцы считают кударцами осетин Южной Осетии и Трусовского ущелья. Население Урс-Туалта (Белая Туалта) называет кударцами лишь жителей Кударского ущелья Южной Осетии (…). Под именем кудайраг южные осетины известны и у дигорцев и трусовцев. Среди последних существует также другое название для осетин, живущих за Крестовым перевалом (по-осетински Бидарта), — дзимыр, — которое, с их точки зрения, является синонимом слова кудайраг(…). Сами себя кударцы именуют ирон, а при общении с иронцами — кудайраг и туаллаг (…). Туальцы, живущие от трусовцев за перевалом Заккафцаг, называют их терсиком и кудайраг, однако сами себя трусовцы к кударцам не причисляют» [Волкова 1973: 117–118].

К этому следует добавить, что и жители Кударского ущелья Южной Осетии, по нашим наблюдениям, не называют себя кударцами. Они считают себя иронцами, однако иронцы Северной Осетии, единственным самоназванием которых является этноним iron, не дают этого названия ни дигорцам, ни туальцам, ни, тем более, южным осетинам [Миллер 1887: 109]. Дигорцы также не распространяют этноним iron на южных осетин.

Создается впечатление, что в Центральную и Южную Осетию этноним iron попал сравнительно недавно, очевидно, в результате переселения из Северной Осетии больших групп северных иронцев. Массовый исход северных иронцев мог произойти только в результате серьезных исторических катаклизмов, каковым, учитывая исторические данные, могло быть либо татаро-монгольское нашествие на Северный Кавказ, либо последовавшее за ним нашествие Тамерлана. Именно эти события нашли отклик в сообщении грузинского историка и географа начала XVIII в. Вахушти Багратиони: «После похода Чингис-хана Ботохакан (Батый – Ю.Д.) разбил (осетин) и опустошил (страну их), осетины же ушли внутрь Кавказа (…). После же опустошения Овсетии (= Осетии – Ю.Д.) и вступления их (осетин) внутрь Кавказа, стали называться – Овсетия Черкесией, или Кабардой, а находящиеся в горах Кавказа по имени вступивших сюда (осетин) – Овсетией» [Вахушти 1904: 138].

Переселившиеся во внутренние районы Кавказа осетины-овсы и являются теми иронцами, которые принесли в Южную Осетию самоназвание iron [Ахвледиани 1960: 69]. Следовательно, до их переселения в Центральную и Южную Осетию у проживавших там осетин было другое самоназвание. Какое именно? Как явствует из грузинских источников, южные осетины в эпоху средневековья именовали себя туалами. Отсюда видно, что после отмеченного переселения этноним ironвытеснил самоназвание twal на всей территории Южной Осетии за исключением глухой окраинной провинции Urs-Twaltæ. Смена самоназвания осталась незамеченной для иронцев Северной Осетии, которые перенесли на новых насельников Южной Осетии название предшествовавших им туальцев. Нечто подобное произошло и на Северном Кавказе, в Балкарии, где приблизительно в эту же эпоху аланское население, известное под самоназванием asy, сменилось тюркским, однако соседние осетины перенесли на тюрков прежнее название asy, принявшее в современном осетинском языке значение ‘балкарцы’.

Но если этноним twal — это историческое самоназвание южных осетин, то как он соотносился с этнонимом k’wydar, который, судя по всему, также был названием тех же средневековых южных осетин? Этот вопрос неразрывно связан с другим, а именно: что первично при сопоставлении этнонима k’wydar с одноименным топонимом, а что вторично? Иными словами, восходит ли топоним к этнониму, или наоборот? Дело в том, что осетинский язык знает оба варианта развития. Так, с одной стороны, упомянутый этноним asy ‘асы’ стал названием ущелья – Asy ‘область проживания асов’, ‘Балкария’. С другой стороны, название реки и ущелья Čysan в Южной Осетии превратилось в название этнографической группы осетин, чисанцев, проживающих в этом ущелье.

Мы полагаем, что топоним K’wydar первичен, а этноним k’wydar является его дериватом. Следовательно, можно высказать догадку, что в аланское время южные осетины были известны северным осетинам и как туальцы (по самоназванию twal), и как кударцы, т.е. «жители области Кудар». Второе из них было иноназванием, возникшим в североосетинской среде.

Аргументов, свидетельствующих о первичности топонима K’wydar и вторичности соответствующего этнонима, вполне достаточно. Наиболее существенными из них являются следующие.

Топоним K’wydar в форме K’udaro неоднократно упоминается у Вахушти Багратиони, причем, является названием Кударского ущелья Южной Осетии [Вахушти 1904: 82, 146, 147, 216, 217, 218; Вахушти 1976: 101, 276]. В то же время этноним «кударец» у Вахушти ни разу не встречается. Более того, жителей Кударского ущелья Вахушти считает туальцами: «жители Большой Лиахвы, Малой Лиахвы, Кснис-хеви (Чисанского ущелья – Ю.Д.) и Кударо тоже суть двальцы» [Вахушти 1904: 147]. Далее, в топонимии Осетии имеется значительное количество топонимов, исходящих на -ar (см. ниже), тогда как нет ни одного оригинального осетинского этнонима с таким же окончанием.

Таким образом, средневековая Южная Осетия (или какая-то ее часть) носила название K’wydar, а населявшие ее осетины у соседних грузин и северных осетин были известны как туальцы (осет. twal, груз. dvalni). Но северные осетины пользовались еще одним названием – k’wydar, восходящим к соответствующему географическому названию. Грузины, знавшие о существовании области K’wydar от южных осетин, употребляли этот термин в его югоосетинском значении – ‘область на северо-западе Южной Осетии’. Таким образом, сужение первоначальной семантики рассматриваемого топонима произошло задолго до XVIII в., а точнее, как увидим ниже, задолго до эпохи средневековья.

В «Армянской географии» VII в. н.э. («Ашхарацуйц») сохранилось следующее описание этнического состава населения северных и южных склонов Центрального Кавказа: «Народы в Сарматии распределены следующим образом, начиная с запада и направляясь к востоку: во-первых, племена Аланов, Аштигор, на юге вместе с ними живут хебуры, кудеты (Kowdētk), а также аргвелы, маргвелы и скюмии, т.е. такуйры. За дигорами в области Ардоз Кавказских гор живут аланы (…). В тех же горах, после народа Ардоз, проживают племена Рачан (вариант чтения: Дачан), (Пиндж), Двалов, (Хонов), Цхумов, Овсуров, Цанаров (…)» [АИА, I: 17; Габриелян 1984: 14–15].

Г. Кокиев был первым, кто сопоставил кудетов «Армянской географии» с осетинами-кударцами [Кокиев 1921: 23, 24]. Если бы данное сопоставление оказалось верным, то мы имели бы надежные основания для локализации средневековых кударцев в Кударском ущелье Южной Осетии. Следует поэтому вкратце остановиться на новейших опытах толкования интересующего нас пассажа.

Цитированный выше перевод, выполненный Р. А. Габриелян, основан на реконструкции первоначального армянского текста, предпринятой С. Т. Еремяном [Еремян 1970: 400-409]. В новом комментированном переводе А. Алеманя [Алемань 2003: 367–371] этот пассаж выглядит так: «А в Сарматии находятся, начиная с востока на запад, прежде всего, народ аланов аш-дигор, а затем на юге их соседи хебуры, кудеты, аргвелы – которые маргвелы – и сквины – (которые) такуйры».

Большинство современных ученых приняло отождествление «этнонима» kowdētk с областью K’wydar, помещая ее между рачинцами-«рачанами» и туальцами-«дуалами» [Еремян 1970: 406; Козырева 1977: 254; АИА, I: 47; Hewsen 1992: 115; Кузнецов 1992: 182; Блиев, Бзаров 2000: 94; Бзаров 2002: 21; Алемань 2003: 370].

Это отождествление обосновано Ю. С. Гаглойти – автором специального исследования по сведениям «Ашхарацуйца» об аланах и осетинах [Гаглойти 1966]. В его работе аргвелы, или маргвелы сопоставлены с западногрузинской областью Argveti, или Margveti, а такуйры – с грузинской областью «Такуери» [Гаглойти 1966: 191–192; АИА, I: 47]. Что касается хебуров, то они сопоставлены с грузинским племенем рачинцев-гебцев, иначе называемых «глола-хебурами» [Гаглойти 1966: 192].

«Локализация хебуров, аргвелов и такуйров к югу от дигоров свидетельствует о том, что кутетов (вар. кудеты), упоминаемых Географией вместе с ними, также следует искать на южных склонах хребта. Доказательством этого служит, в частности, и упоминание Географией в числе 24 областей Иберии и области Кудит, близость которой к упомянутым ранее кутетам-кудетам не может не броситься в глаза» [Гаглойти 1966: 192].

К сожалению, состояние армянского памятника не дает оснований для окончательных выводов. Приемлемые с палеографической точки зрения правки позволяют по-разному читать и интерпретировать имеющуюся в этом памятнике ономастику (ср. такие варианты чтения, как дачаны – рачаны). В этой связи обращает на себя внимание недавнее исследование К. Цукермана, содержащее новый комментированный перевод рассматриваемого отрывка из «Армянской географии». В нем радикально пересмотрена локализация и отождествление упомянутых выше племен. В частности, хебуры отождествлены с брухами и помещены на северо-западном Кавказе, кутеты отождествлены с готами и помещены рядом с хебурами-брухами и т.д. [Zuckerman 2003: 144-152]. Я не берусь судить о справедливости этих отождествлений, однако нельзя не обратить внимания на тот факт, что французский исследователь старательно обошел вниманием сопоставление кудетов с кударцами.

С другой стороны, фонетическая близость этнонима хебуры к позднейшему наименованию рачинцев-гебцев – глола-хебуры настолько очевидна, что их действительно нельзя отрывать друг от друга. Все это противоречит гипотезе К. Цукермана.

Поскольку против отождествления «этнонима» kowdētk с топонимом K’wydar не было приведено ни одного убедительного аргумента, оно остается в силе. А это значит, во-первых, что в VII в. н. э., судя по топонимическому окружению, область Кудар находилась там же, где она известна и в наше время, а именно – на северо-западе Южной Осетии. Следовательно, в значении ‘Южная Осетия’ этот топоним употреблялся до эпохи средневековья. Во-вторых, мы можем сделать первый шаг к его этимологии, ибо форма kowd-ēt-k содержит армянский показатель множественного числа -k и грузинский топоформант -et(i). Какой из всего этого следует вывод?

К. Цукерман прав, допуская, что одним из информаторов автора «Армянской географии» по населению Кавказа мог быть грузин [Zuckerman2003: 147]. Об этом, помимо формы *K’udeti, свидетельствует и форма Dual-k, соответствующая грузинской dvali, а не осетинской twal. Об этом же говорит реконструированная С. Т. Еремяном форма*Awsur-k, восходящая к древнегрузинскому названию осетин ovs-i, осложненному грузинским же суффиксом -ur-i.

Сказанное означает также, что перед нами не этноним, а топоним, исходная форма которого имела вид *K’ud-et-i. В переводе с грузинского языка этот топоним означает ‘Страна куд-ов’. Стало быть, и средневековый осетинский источник грузинского *K’ud-et-i мог означать что-то в этом же роде. Это дает нам основание делить анализируемый осетинский топоним на K’wyd-ar, где первая часть является этнонимом, а вторая – каким-то формантом.

Поддерживает ли этимологический анализ осетинского топонима такую интерпретацию?